憲法特集2025

1947年5月3日に日本国憲法が施行されてから78年。当時、憲法の理念は日本のみならず、戦争で疲れはてた世界の人々の希望でもあった。しかし今や独裁国家が闊歩し、トランプ大統領の再登場で憲法の産みの親とも言える米国が建前の理想を捨てようとしている。この混沌とした時代だからこそ、原点に戻り憲法を考える必要があるのではないか。まずは、憲法前文は「現実的な理想」と説く憲法学者・植野妙実子さんのインタビューから。

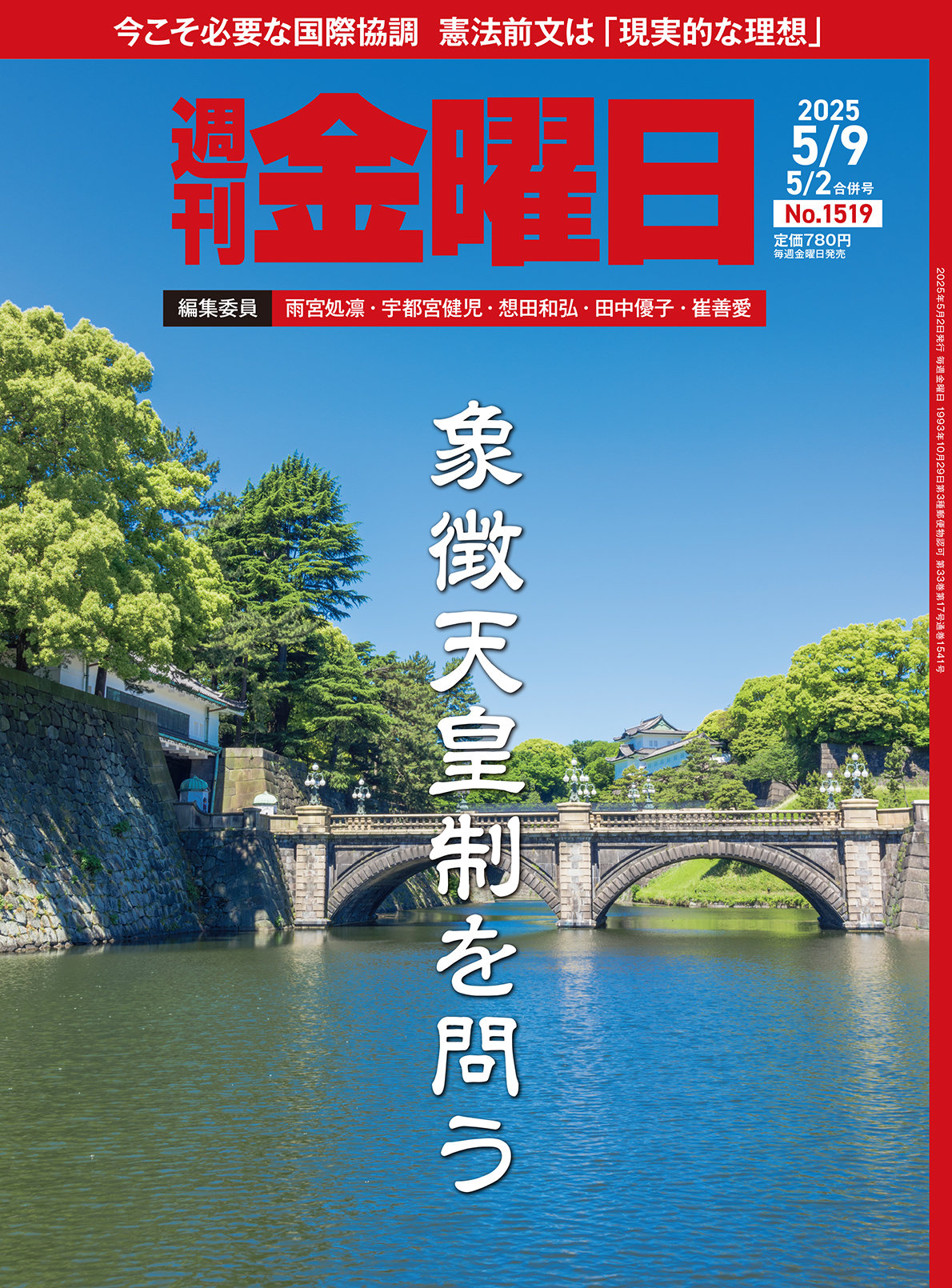

(今週の表紙)

京都のお年寄りは御所に住む家父長を親しげに「天皇さん」と呼ぶことがあった。彼とその一族は江戸城に引っ越したが、「いつか帰ってきゃはる」と信じていた京都人は少なくない。象徴天皇制とは何なのかを問うた。今は皇居と呼ばれる城の濠にかかるのは「二重橋」ではなく正しくは正門石橋と言うそうだ。

- 憲法学者・植野妙実子氏に聞く 平和的生存権・国際協調主義・民主主義

憲法前文は戦禍から生まれた「現実的な理想」 - 横行するマタハラ、セクハラ、賃金格差

「女性活躍」の陰で封じられる女性の対抗権

- 最新版「9条の碑」を歩く 建設の勢いが加速し急増

何が人々を駆り立てるのか

象徴天皇制を問う

■象徴天皇制の陥穽と世界史の中での現在地

「戦後80年」と言われるが、近隣アジアの中でも朝鮮戦争、ベトナム戦争……と続く戦争の加担者と批判される日本は、果たして戦“後”だったのか? 「平和憲法」が掲げる国際協調や民主主義が平和を推進してきたことは事実だが、君主制は本当に平和を守る役割を果たしてきたのか? 日本国憲法の第1章は「天皇」で始まり、第2条で「皇位は、世襲」とされるのに、第14条では「貴族制度の廃止」や世襲を含む門地による差別を否定するという矛盾の中でも、羊のようにおとなしく暮らしてきた「私たち」。そんな中、戦争を支える思想である植民地主義や家父長制が憲法に残ることに「自らの問題」として向き合い、闘ってきた少数派の論者たちに、「極私的天皇制」を論じてもらった。

- 問いただされる「王国」の現在

- 時代錯誤の家制度―家父長制は民主主義に逆行

学校の片隅から見えた風景 - 女性・女系の容認で私たちは解放されない

- きんようアンテナ

本誌記事無断使用訴訟で和解、光文社は謝罪、書籍絶版に

東京・板橋大山商店街で再開発反対叫び住民、店主らデモ

リニア問題で登山者ら松本市で集会「南アルプスからのSOS」 - メディアウオッチ

無理してフジテレビの再建を目指すより整理縮小してメディア再編の一歩に

北尾吉孝氏「改革案」の利用法 - パレスチナ緊急レポート

ガザに続く西岸の破壊と「収容所」化(2)

「お伽の国」と、「この世のはて」と - 生活保護費減額をめぐる「いのちのとりで裁判」大きな山場へ

注目される最高裁判断の行方 - 脅かされる「思想・信条の自由」「表現の自由」「大人の学習権」

よみがえれ公民館