ネット上のヘイトスピーチのガイドラインを弁護士らが作成

「円滑な削除を」

石橋学・『神奈川新聞』記者|2023年10月10日3:47PM

インターネット事業者がヘイトスピーチを削除する際の手助けとなるガイドラインを弁護士や研究者でつくる「ネットと人権法研究会」が作成し、公表した。被害者を自死に追い込む「ネットリンチ」や、オンラインヘイトに煽られたヘイトクライムが続発する中、削除するべき文言を列挙し、差別の発信源となっているプロバイダー企業に人権侵害を食い止める社会的責任を果たすよう促す内容になっている。

ネット上の人権侵害は2020年5月、誹謗中傷を受けたプロレスラーの木村花さんの死をきっかけに対策の機運が高まった。政府は投稿者の情報開示手続きを簡素化するプロバイダー責任制限法の改正や侮辱罪の厳罰化を実施し、ある程度の前進は見られた。

ところが侮辱や名誉毀損といった誹謗中傷一般にとどまらない、より深刻な被害を生む差別であるヘイトスピーチについては野放しのまま。ネット事業者は利用規約で差別行為を禁じているが、ヘイトスピーチを明確に違法とする法律がないことや判断の難しさを理由に対応をためらったり、訴訟リスクのある削除をしない言い逃れに使ったりする現状がある。

同研究会は20年6月にオンラインへイトの被害者を救済するためのモデル法案も発表しているが、ネット上の人権侵害をなくすには事業者による自主的な取り組みが不可欠として、ガイドラインで後押しすることにした。

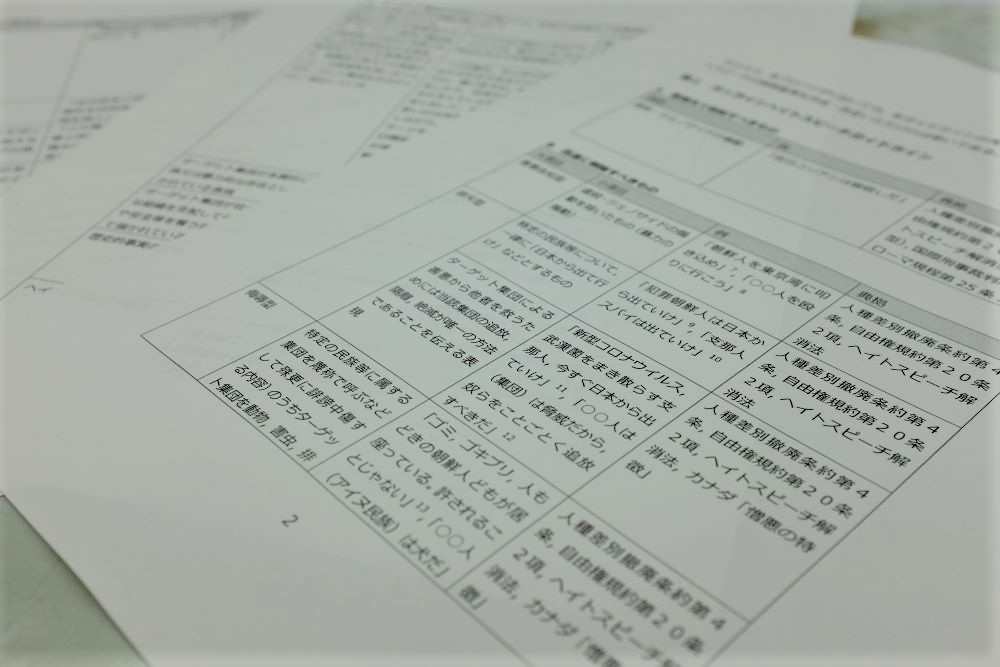

手を替え品を替え行なわれるヘイトスピーチに対応するため幅広い捕捉を試みている。「虐殺・ジェノサイドの煽動」「ターゲット集団が本質的に危険又は暴力的な存在として描かれている表現」「歴史的事実の否定」といった29もの類型を示し、それぞれに実例を並べた。「在日コリアンは皆殺しだ」「○○人はみんな犯罪者で凶悪だ」「関東大震災時の朝鮮人虐殺は捏造である」などと具体的な文言を列挙し、害悪の大きさに応じて「最優先で削除」「迅速に削除」「積極的に削除」「削除」と4段階に分類している。

なぜヘイトスピーチといえるのかの根拠を明示しているのもポイントだ。人種差別撤廃条約などの国際人権法、ヘイトスピーチ解消法やアイヌ施策推進法などの国内法、カナダ人権法やドイツ刑法など欧州の歴史否定犯罪法、X(旧ツイッター)やユーチューブなど大手プロバイダーの利用規約――のどれに反しているかを示し、判断の説明がつきやすくしている。

研究会サイトで公開中

さらに特徴的なのが、明文化された基準に当てはまらなくても、文脈から削除が求められるものを挙げている点だ。マイノリティの女性がターゲットになりやすい「複合差別」や、在日コリアンと認定するなどしてネガティブな評価を加える「みなし差別」、マイノリティの支援者や差別に反対する者を攻撃する「関連差別」という類型を提唱。在日コリアンは生活保護を優先的に受けられるといった「在日特権」に代表されるフェイクニュースや、被害の訴えを自作自演とおとしめ、差別される側に原因があると被害と加害を逆転させる「差別否定」も削除対象にするべきだと説いている。

ガイドラインを公表した9月20日のオンラインシンポでは、大阪市ヘイトスピーチ審査会の会長を務める曽我部真裕・京都大学大学院教授が「削除は対策の柱の一つ。コンセンサスが得られ、円滑な削除に資することを期待したい」と評価。外国人人権法連絡会事務局長の師岡康子弁護士は在日コリアンを標的に21年8月に京都・ウトロ地区で、22年4月に大阪・コリア国際学園で起こった放火事件を挙げ「ネット上のヘイトが暴力に直結し、いつ誰に襲われるかわからない恐怖と絶望をマイノリティは強いられている」と指摘、プロバイダーの運用改善や法整備を急ぐよう求めた。

ガイドラインは研究会のサイト(※)に掲載。事業者だけでなく自治体が取り組むネットモニタリングや市民による通報でも活用されるよう働きかけていくという。

(『週刊金曜日』2023年10月6日号)

※「ネットと人権法研究会」サイト

https://cyberhumanrightslaw.blogspot.com/2023/09/blog-post.html